大舞台-韩国特使团抵达北京,下飞机第一句话藏深意,中方2字回应很干脆

8月24日,北京首都国际机场的停机坪上,一架来自韩国的专机缓缓降落。舱门打开,韩国前国会议长朴炳锡走下舷梯,面对镜头说出了一句意味深长的话:“希望中韩关系能够回到正常化轨道上。”

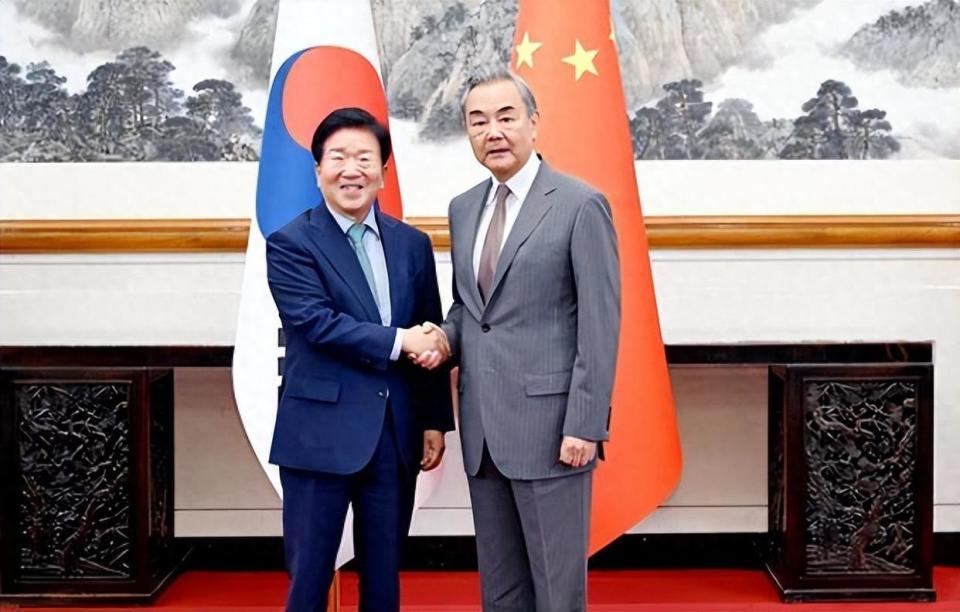

这一天,恰好是中韩建交33周年纪念日。朴炳锡率领的特使团不仅带来了韩国总统李在明的亲笔信,更肩负着打破两国关系僵局的“破冰”使命。而中国外交部的回应只有两个字:“欢迎”。

看似简单的对话,背后却是中韩两国在复杂国际局势下的一场外交博弈。这盘棋怎么下?还得从特使团的“豪华阵容”和李在明的“平衡术”说起。

一、特使团阵容:从“中国通”到“建交元勋之子”,韩国这次下了血本

朴炳锡可不是普通的“退休政客”。这位70岁的前国会议长在韩国政坛摸爬滚打24年,连续六届当选国会议员,是出了名的“中国通”——他曾在香港工作5年,能说流利中文,办公室里甚至挂着书法作品。

更值得注意的是特使团的“配置”:韩中议员联盟主席金太年、武汉大学博士出身的学者朴钉、还有一个特殊人物——已故总统卢泰愚之子卢载宪。

卢泰愚是谁?1992年,正是他顶着美国压力推动中韩建交,堪称两国关系的“奠基人”。让他的儿子随行,韩国这步棋走得很明显:打“历史感情牌”,唤醒双方对“蜜月期”的记忆。

政界元老压阵、学术专家提供“智力支持”、历史象征人物传递温情——这样的组合,与其说是“使团”,不如说是韩国精心包装的“诚意礼盒”。李在明想通过这个阵容告诉中方:我不是来走过场的,是真想解决问题。

二、李在明的“平衡术”:左手访美日,右手派特使,韩国夹在中美间太难了

就在朴炳锡抵京当天,李在明本人正忙着“环球出差”:23日刚在东京见了日本首相石破茂,24日晚就飞往华盛顿,准备25日会晤特朗普。

这种“三线操作”把韩国的尴尬处境暴露无遗:一边要讨好美国这个“安全靠山”,一边不敢得罪中国这个“经济金主”,还得兼顾和日本的“地区合作”。

为什么这么拧巴?看看韩国的经济账本就懂了。中国是韩国最大的贸易伙伴,2023年双边贸易额虽然还维持在3000亿美元左右,但尹锡悦时期“亲美疏华”的政策已经让韩国企业吃够了苦头:现代起亚汽车在中国销量从2016年的179万辆暴跌到2023年的34万辆,三星手机市场份额从20%跌到不足1%,连韩流明星的演唱会都很难在中国获批。

李在明上台后喊出“实用外交”,说白了就是“不看脸色,只看利益”。他知道,再跟着美国搞“意识形态站队”,韩国经济迟早被拖垮。

三、中方“欢迎”二字:简洁背后是“听其言,观其行”的智慧

面对韩国的“诚意攻势”,中国外交部发言人毛宁只用了两个字回应:“欢迎”。

别小看这两个字,在外交语境里分量千斤。它不是敷衍的“客套话”,而是明确释放信号:中方接收到了善意,愿意给对话一个机会。但这绝不等于“无条件原谅”——王毅外长会见朴炳锡时说得很清楚:“坚守建交初心,深化务实合作”。

“坚守”“深化”这两个词,暗藏玄机。2017年“萨德事件”后,中韩关系跌入谷底,当时韩国也说过“重视对华关系”,但转头就允许美国在其境内部署反导系统。这次中方的态度很明确:光说不练没用,得拿出真行动。

比如,美国最近正逼着韩国在半导体领域“选边站”,要求限制对华出口芯片设备;特朗普还放话要对韩国半导体加征60%关税,同时涨“保护费”。这些问题上,韩国能不能顶住压力?这才是中方真正关心的。

四、破冰之后:中韩关系回暖,哪些领域能先“尝到甜头”?

虽然“回到正常化轨道”不会一蹴而就,但两国已经释放出不少积极信号。

最直接的是旅游业。韩国最近宣布对中国团体游客免签入境,中国去年也已允许韩国公民免签15天停留。一旦航班恢复、签证便利化落地,预计今年下半年中韩游客互访量能恢复到疫情前的60%——对依赖旅游业的济州岛、釜山来说,这可是“及时雨”。

更深层次的合作还在经济领域。韩国的半导体材料、汽车零部件,中国的新能源电池、消费市场,其实高度互补。比如三星显示最近就悄悄加大了对华OLED屏幕供应,现代汽车也在考虑把电动车型的研发中心搬到中国。

当然,民间感情的修复也很重要。过去几年,因为“萨德”等问题,中韩网民对立情绪严重。但年轻人对彼此的文化其实仍有兴趣:B站上韩剧剪辑视频播放量破亿,韩国年轻人也在追中国古装剧。或许,多一些“韩流演唱会”和“汉服文化展”,比政客们的声明更能拉近距离。

五、未来的考验:中美博弈下,韩国能走多远?

李在明的“实用外交”能成功吗?恐怕没那么容易。

美国不会坐视韩国亲近中国,特朗普已经表态不允许盟友脚踩两只船,接下来很可能用关税、军费等手段施压。

对中国来说,也需要保持清醒:中韩关系的核心是“相互尊重”。如果韩国一边喊着“友好”,一边继续跟着美国搞“印太战略”、在台海问题上指手画脚,那“正常化轨道”恐怕还是镜花水月。

结语:33年风雨,中韩关系该“向前看”了

从1992年建交到2025年,中韩关系走过了33年。这期间有过“三星手机风靡中国街头”的蜜月期,也有过“限韩令”的低谷期。但说到底,两国地缘相近、经济互补,对抗没有赢家,合作才是正道。

朴炳锡访华只是一个开始。接下来,李在明如何平衡中美、韩国企业能否摆脱“政治干扰”、双方能否在半导体、环保等领域找到新的合作点,都将决定关系回暖的速度。

中国用“欢迎”二字递出了橄榄枝,韩国能不能接住?还得看后续的行动。毕竟,外交不是谈恋爱,光靠“甜言蜜语”不够,还得拿出实打实的“诚意”。

这盘棋,才刚刚开始。